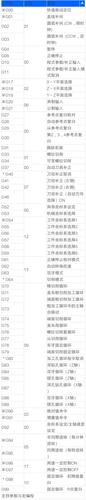

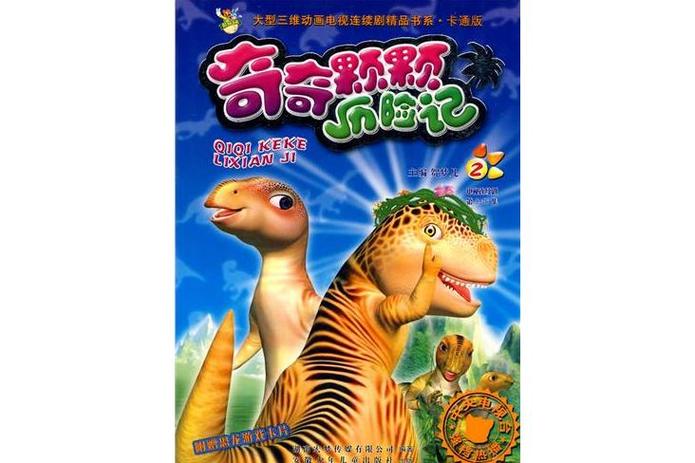

昨天下午翻抽屉找充电器的时候,突然看见去年囤的《奇奇颗颗丛林奇遇》全集光盘——这玩意儿吃灰大半年了,还是我闺女幼儿园发的。想起最近老刷到专家分析早教动画的帖子,干脆拉着俩娃重新看了一遍,正好试试这宣传的“教育价值”到底靠不靠谱。

实践从乱糟糟的客厅开始

我把平板架在茶几上,俩孩子还在抢一块苹果。小儿子叼着苹果含含糊糊喊:“又是恐龙!腻了腻了!” 大女儿倒是一屁股坐地毯上盯着片头曲,手指头还跟着节奏敲膝盖。开头五分钟全是奇奇颗颗在森林里追蝴蝶,儿子已经开始扭来扭去抠地毯缝。

转折出现在第7分钟。画面切到颗颗发现受伤的小鸟,我趁机插话:“诶你们看,小鸟翅膀是不是折了?” 女儿突然直起身:“它妈妈?” 俩孩子第一次没吵架,盯着屏幕里颗颗用树叶给小鸟包扎的动作。儿子突然蹦起来冲进房间,翻出他的卡通创可贴往平板屏幕上按:“要这样贴!”

意外收获比专家分析实在

后半段我干脆按下暂停键,翻出彩笔和白纸摊地上:“来,把你们刚才看到的森林画出来!” 结果收获了一堆神奇创作:女儿画的树长着粉色绒毛,说这是“给小鸟保暖的毯子树”;儿子涂了个紫色三角怪物,理直气壮说“恐龙新物种,专门吃坏人”。最让我愣住的是晚饭时,女儿突然把西兰花掰碎了放桌上,摆成个小鸟形状:“受伤了!要像颗颗那样救它!”

- 实践发现1: 什么价值观渗透全是虚的,小孩只记具体动作——包扎、喂食、搭窝

- 实践发现2: 专家说促进观察力真没错,但观察对象根本不是剧情,是蝴蝶有几根触须这种怪细节

- 实践发现3: 别指望全程专注!25分钟片子能抓住他们10分钟注意力就算成功

关掉平板那会儿儿子正举着拖鞋当“救援担架”,跌跌撞撞跑去运他妹的布娃娃。行,虽然俩娃还是记不清主角到底叫奇奇还是颗颗,但这满地狼藉的救援现场,大概就是最真实的教育成果了。