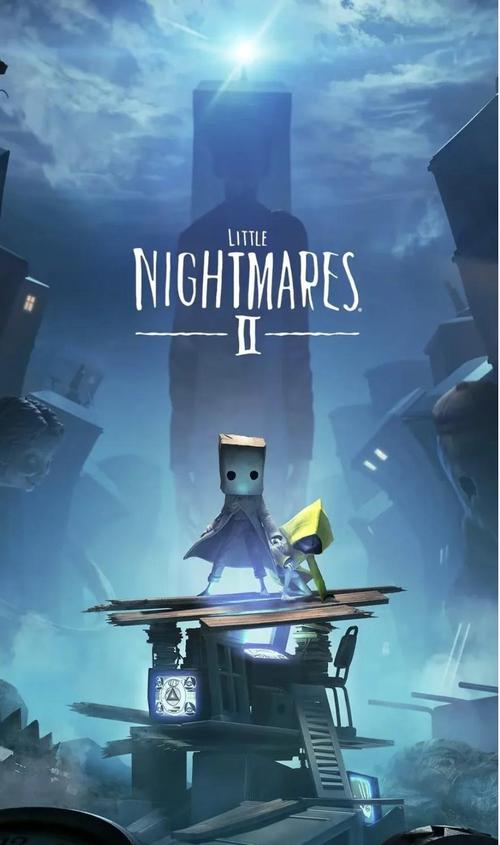

前几天闲着没事,刷游戏论坛的时候看见一大票人讨论小小梦魇2,说是剧情特别牛,我就纳闷了:一个小游戏凭啥这么火?干脆自己下了一个开始玩。抱着试试的心态,打开Steam安装结果一玩就收不住手了。

刚玩时一脸懵逼

打开游戏界面黑漆漆的,背景音乐阴森森,我拿手柄操控主角小男孩慢悠悠地走。开头那段逃出小屋的剧情把我吓了一跳,突然冒出个医生怪物追我,我只能慌里慌张地按跳跃键躲开。玩着玩着发现不对劲,这画面不是纯吓人那么简单。小男孩和另一个小女孩搭档行动时,我留意到对话少得可怜,全靠眼神和小动作推进剧情。这让我脑子里闪出一个念头:这玩意儿是不是藏着啥门道?别瞎玩了,得认真点。

接下来几天,我专门腾出晚上空档,边玩边掏手机记笔记。每次遇到新场景,我就截图贴到备忘录里,还手动写批注。比如有个医院章节,怪物到处瞎晃悠,小男孩藏在床底下,那个紧张感太真实。我琢磨着为啥这关特别吓人?试着把笔记翻出来对比,发现背景音乐和环境设计全在暗示童年恐惧——医生手术、针管注射这些玩意儿不是单纯恶心,反倒像影射孩子怕打针的回忆。

深挖剧情老腰快断了

玩到后期剧情大反转时,我整个人都懵了。小女孩突然成了反派,小男孩的结局惨兮兮的。我立马打开电脑做深度剖析。第一步,翻出之前所有截图和笔记,按时间线排序列成文档。第二步,搜网上的玩家讨论贴,挑几个热门解析帖对比着看。第三步,自己对着游戏录像回放关键片段,一点点抠细节。

分析过程累得我够呛。主角们穿的那些破衣服道具,我看着像是象征贫富差距:富家小孩穿皮鞋,穷娃光脚丫子。更绝的是,小女孩黑化那段,我反复看了三遍录像才懂——它不是突然变坏,整个游戏埋了伏笔。比如早期她总偷偷摸摸跟着小男孩,背景里有报纸剪报暗示她被困过。我把这些发现写成了表格:

- 恐惧元素:医院怪物对应童年阴影,让孩子玩家感同身受。

- 故事开放性:结局不给你标准答案,观众能各想各的解法。

- 情感反差:开头以为是伙伴冒险,后面变成背叛主题,玩反转梗。

弄完这些,我才搞明白为啥它火爆:剧情简单直给,可挖掘的空间贼大,普通玩家随便玩都能代入,深度党还能扒拉出社会隐喻,两头都讨

搞完分享感觉值了

折腾完分析笔记,我顺手在博客贴了篇记录贴,标题就叫“扒光小小梦魇2的料”。没想到隔天评论刷爆了,一堆网友喊“牛逼”“终于看懂了”。还有人私信我说,原来他儿子玩得哇哇哭是因为想起幼儿园经历。这让我乐得不行,本来以为是闲打发时间,结果真帮到人了,粉丝数噌噌涨。

回顾整个流程,不难,但费点功夫。我现在养成了习惯,遇到热门的游戏或电影都试试这套:先自己体验,再抠细节记录,对比大众声音。这法子管用还不花钱,下次再碰上啥火爆玩意儿,我肯定继续这么干。